Comment avez-vous démarré votre carrière ?

J’ai commencé par écrire pour le théâtre il y a déjà longtemps. J’avais une vingtaine d’années, pendant mes études de lettres, j’écrivais des oeuvres dramatiques. J’étais passionnée de cinéma, j’ai passé le concours de la FEMIS où j’ai fait mes études. J’en suis sorti en 1993, c’était la troisième promotion de la FEMIS. Par la suite, j’ai très rapidement commencé à travailler en tant que scénariste, coauteur sur des longs-métrages, des premiers longs-métrages de camarades qui sortaient de l’école avec moi, puis d’autres qui m’ont contactée petit à petit.

Quel est le rôle véritable du scénariste ?

Est-il si différent de l’écrivain ?

Énormément. Par exemple, moi, je suis principalement coauteur, c’est-à-dire que j’accompagne, j’écris, je coécris une histoire, un sujet, des personnages que nous partageons et que nous inventons ensemble avec le réalisateur.

Donc avec une personne qui va mener le film jusqu’au bout. Le scénario, c’est un temps de l’écriture du film qui est essentiel et déterminant, mais ce n’est qu’une étape. Il y a ensuite le tournage, puis le montage qui sont deux écritures, deux temps très différents. La place du scénariste est à la fois totalement essentielle et en même temps il faut une certaine modestie parce que nous ne sommes pas les seuls auteurs de l’oeuvre. Le cinéma est une aventure collective. Un romancier écrit seul et porte seul son oeuvre, affirme son univers de bout en bout. C’est une différence absolument radicale. Ce que j’aime dans mon métier, c’est justement cette part collective. C’est-à-dire d’être au moins deux et, un peu comme des scientifiques dans un laboratoire, de chercher ensemble, jouer ensemble à se lancer des idées, à se pousser de plus en plus loin, être exigeant et s’aventurer, du coup, grâce à l’autre,dans des territoires d’écriture où l’on n’irait

pas forcément tout seul.

Qui sont les principaux protagonistes de cette aventure collective ?

Le trio fondateur pour moi c’est vraiment le réalisateur, le scénariste et le producteur qui est censé être là dès le début. C’est ce trio qui porte le désir du film qui au début est souvent un objet un peu flou dont on ne sait pas très bien ce qu’il va devenir. Il s’agit ensuite d’avancer progressivement de construire l’histoire, les personnages, des situations, les scènes, les dialogues, etc. c’est un long travail. Et le producteur nous accompagne dans toutes ces étapes. D’abord parce qu’il est notre premier lecteur qui lit toutes les étapes de travail et qui est en quelque sorte notre premier spectateur.

Ensuite il finance le développement, nous sommes liés par contrat. Il s’engage parce qu’il croit en ce projet.

Voyez-vous une évolution dans la profession depuis le cinéma des années 50 et celui d’aujourd’hui. Est-ce toujours le même métier ?

Il y a eu un cinéma des années 50 effectivement, celui des scénaristes comme on l’appelait, avec de très grands auteurs, de très grands dialoguistes. Puis est arrivé la nouvelle vague qui a changé radicalement la donne et a affirmé la mise en scène comme écriture principale. Par la suite les scénaristes sont un peu entrés dans l’ombre mais je pense que depuis quelque temps cela change, au moins dans le milieu professionnel. Je vois que le métier est de plus en plus revalorisé et nécessaire. Les productions font de plus en plus appel à des scénaristes dans le processus de travail. Ils ont compris que nous avions une expérience, un imaginaire, un talent que l’on pouvait ajouter à celui du metteur en scène et que cela ne lui ôtait rien. Bien au contraire. Je pense que nous sommes dans une phase un peu transitoire et par ailleurs, la grande évolution vient des séries américaines où la place du scénariste est absolument essentielle et totalement au centre du processus. Je dirais même que les créateurs de série, les scénaristes qu’on appelle aussi « show runners » sont ceux qui portent véritablement les projets, en sont les véritables créateurs.

Vous travaillez souvent avec les mêmes réalisateurs : Valérie Bruni Tedeschi, Zabou

Breitman, Philippe Gaudot… C’est important pour vous ?

Oui. C’est une relation très intime la coécriture. Il faut une grande relation de confiance et de respect. De confiance parce qu’il faut être capable de dire d’énormes bêtises ensemble pour arriver à trouver les bonnes idées. Il faut pouvoir montrer ses brouillons. Vraiment être dans un processus de recherche ensemble et donc cela crée des liens très forts. Il y a d’une part une sensibilité commune, un terrain partagé et ensuite cette intimité liée au travail. On se voit tous les jours ou très régulièrement.

Alors quand cela se passe bien, on a envie de poursuivre et plus on se connaît, plus c’est joyeux, plus on va vite, on est plus libre. Et ça, c’est une des grandes choses à laquelle on aspire dans la création, être libre, être audacieux. Et pour être audacieux et libre, c’est important d’être en confiance. Lorsque l’on parle d’un film, on est toujours en avant le réalisateur et les acteurs, très rarement le scénariste.

Vous le vivez comment ?

Vous avez raison, c’est un souci. Je me bats avec mes petits poings sur chaque film pour que le nom des auteurs soit au moins lisible sur l’affiche. Je fais partie d’un syndicat des scénaristes qui s’appellent la guilde des scénaristes et nous travaillons sur ce point exactement qui est celui de la reconnaissance du travail et du métier de scénariste qui souffre vraiment d’un déficit en France. C’est un véritable problème aussi bien dans les invitations aux festivals, les compositions de jury, dans la presse. Par exemple il est très intéressant de savoir que j’ai coécrit plusieurs films qui sont sortis sur le territoire anglo-saxon et systématiquement dans les journaux anglo-saxons, les scénaristes sont cités. Non seulement je suis excité mais le journaliste fait son travail et indique par exemple d’autres films que j’ai écrits. Dans la presse française, c’est excessivement rare que le scénariste soit cité.

Justement, vous allez être présidente du Grand jury des rencontres internationales

des scénaristes en avril à Valence, ce genre d’événement participe à la reconnaissance de la profession ?

Absolument. C’est super important. Ce festival j’y suis allée régulièrement et depuis longtemps, c’est un festival tout d’abord extrêmement joyeux et passionnant et qui est très important pour notre profession parce que n’y viennent pas que des scénaristes, mais aussi des producteurs, des réalisateurs. C’est un endroit où on parle de notre métier, de la pratique et on se rend compte que cela intéresse énormément de monde. Cela intéresse les jeunes qui démarrent dans le cinéma car c’est quand même une étape essentielle dans la fabrication d’un film. C’est très joyeux de partager tout ça et je suis très heureuse d’être présidente de cette année parce que cela donne un petit coup de projecteur sur ce métier merveilleux qui reste pourtant effectivement méconnu.

Auriez-vous des conseils à donner à celles et ceux qui se destinent au métier de scénariste ?

Dans le scénario, il est important d’accepter de remettre souvent son ouvrage sur le métier comme on dit. Le scénario est quelque chose qui se travaille et se retravaille en permanence jusqu’à ce qu’on arrive à une étape suffisamment accomplie pour que cela passe au tournage. C’est parfois difficile pour des jeunes de comprendre cela. C’est-à-dire qu’il faut à la fois être à l’écoute des désirs du réalisateur, affirmer en même temps ce que l’on veut faire et ce que l’on croit bon pour les personnages, pour l’histoire et savoir que c’est perfectible. C’est vraiment comme un millefeuille, ce sont des étapes assez lentes et il faut beaucoup d’endurance. L’autre conseil, c’est de se battre sur les choses importantes que sont les contrats, ne jamais travailler sans être payé. Même un minimum, même lorsque l’on commence. Au début de la production du film, les producteurs disent souvent : il n’y a pas d’argent, on est au tout début. Mais c’est leur travail justement de trouver au moins un peu d’argent pour payer le développement du film. Cela peut être très peu, il peut y avoir des petits contrats avec des échéances qui peuvent arriver plus tard, etc. mais s’il y a un producteur c’est vraiment important qu’il y ait un lien de contrat et d’argent parce que c’est un vrai travail. C’est important pour les jeunes qu’ils se fassent respecter dans leur travail. Et après qu’ils en profitent parce que c’est un métier avec beaucoup de possibilités, beaucoup de libertés et il faut le savourer.

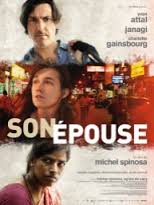

A voir en salle le 12 mars « Son épouse » de Michel Spinosa, avec Yvan Attal et

Charlotte Gainsbourg. Scénario Agnès de Sacy